クローン病とは

クローン病は、口から肛門までのすべての消化管に炎症を起こす病気です。

腹痛や発熱を起こすだけではなく、さまざまな栄養の吸収が障害されて、栄養失調・体重減少を生じます。

10~20歳代の若者が発症することが多く、男女比は2:1と男性に多いという特徴があります。

症状が落ち着いていても完治しないため、クローン病は国が特定疾患(いわゆる難病)に指定している病気になります。

潰瘍性大腸炎と同様、病状が悪い時期(活動期)と落ち着いている時期(寛解期)を繰り返すため、日常生活に支障をきたすことが多くなります。

「慢性的な下痢」として放置されているケースも多く、難病ではありますが、決してまれな病気ではありません。

少しでも疑わしい症状がある場合、まずは消化器内科へ受診しましょう。

クローン病に関して、原因や初期症状、おすすめの食事などの細かい情報まで、消化器病専門医・内視鏡専門医・胃腸科専門医・難病指定医である院長が、分かりやすく・詳細に解説していきます。

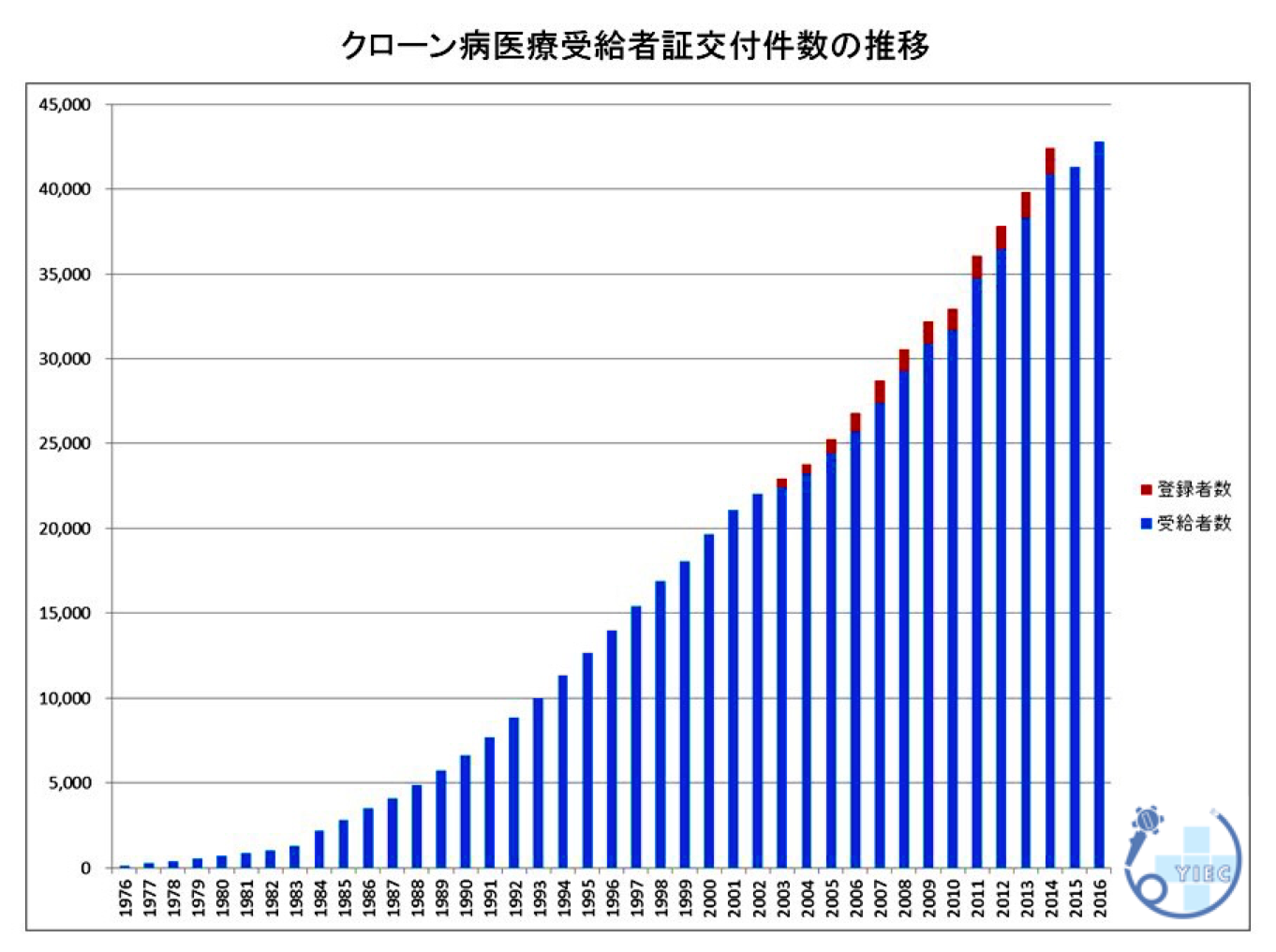

クローン病は難病で、増え続けています

クローン病は、潰瘍性大腸炎と合わせて、炎症性腸疾患(IBD:inflammatory bowel disease)と呼ばれています。

- 病状が悪い時期(活動期)

- 落ち着いている時期(寛解期)

を繰り返すのが特徴であり、完全に治ることは難しいため、クローン病と潰瘍性大腸炎は国が特定疾患(いわゆる難病)に指定している病気になります。

クローン病の患者数は、ここ50年間、右肩上がりに増え続けています。

特に1990年以降、急激に患者数が増え続けており、日本では現在、約7万人以上に達していると推察されます。

今後も、クローン病は増加していくことが予想されます。

難病情報センターより引用

クローン病は特定疾患であるため、医療費の一部は国から補助が受けられます。

当クリニックでは、クローンの難病申請を行うことが可能です。

お気軽にご相談ください。

クローン病の原因

今のところはっきりと分かっている原因はありません。

以下の原因が、クローン病の発症に関与しているとされています。

- 遺伝

- きれいすぎる衛生環境

- 腸内細菌の異常

- 高カロリーで脂っこい食事

- 肉体的・精神的なストレス

- 不規則な生活習慣

- タバコ(喫煙)

- 薬剤(ピル、NSAIDs)

遺伝やきれいすぎる衛生環境、食事や腸内細菌の異常などの要因が複雑に関与して、体内で免疫異常が起こり発症するとされています。

食の欧米化(高カロリーで脂っこい食事)も関与していると考えられています。

また、肉体的・精神的なストレス、不規則な生活習慣やタバコ(喫煙)が原因となり、腹痛や下痢といった症状を再発させるリスクがあります。

遺伝的な要因もあり、家族内発症がみられます。

両親(父、母)がクローン病の場合、子供がクローン病になるリスクはやや高いです。

また、ピル(経口避妊薬)、ロキソニンやボルタレンなどの痛み止め(NSAIDs)は、潰瘍性大腸炎の発症に関与しているといわれています。

クローン病と潰瘍性大腸炎の違い

クローン病と潰瘍性大腸炎との違う点として、以下のものがあります。

クローン病では、

- 炎症が非連続性(連続せず飛び飛びにある)

- 大腸だけでなく、小腸や肛門にも炎症を起こす

- 便潜血検査(+)となるが、血便がないことが多い

- タバコ(喫煙)が発症に関与

- 栄養失調をきたすため、栄養療法が重要

※クローン病の大腸型では、血便・下血を生じることがあります。

クローン病の症状

以下の4つの症状が典型的な症状で、初期症状としてみられます。

初期には血便をきたすことは少ないです。

そのため、「慢性的な下痢として放置されている」ことも少なくありません。

クローン病の炎症が続くことで、栄養の吸収ができなくなり、体重減少を必ず一度は経験します。

これらの症状を繰り返すことが特徴になります。

また、これらの症状で大腸カメラを行って、病気が発覚することが多いです。

病気が進行することで血便・下血を生じます。

血便・下血が出始めてから、病院へ受診されるケースが多く、それ以外の症状を認めないことが多いです。

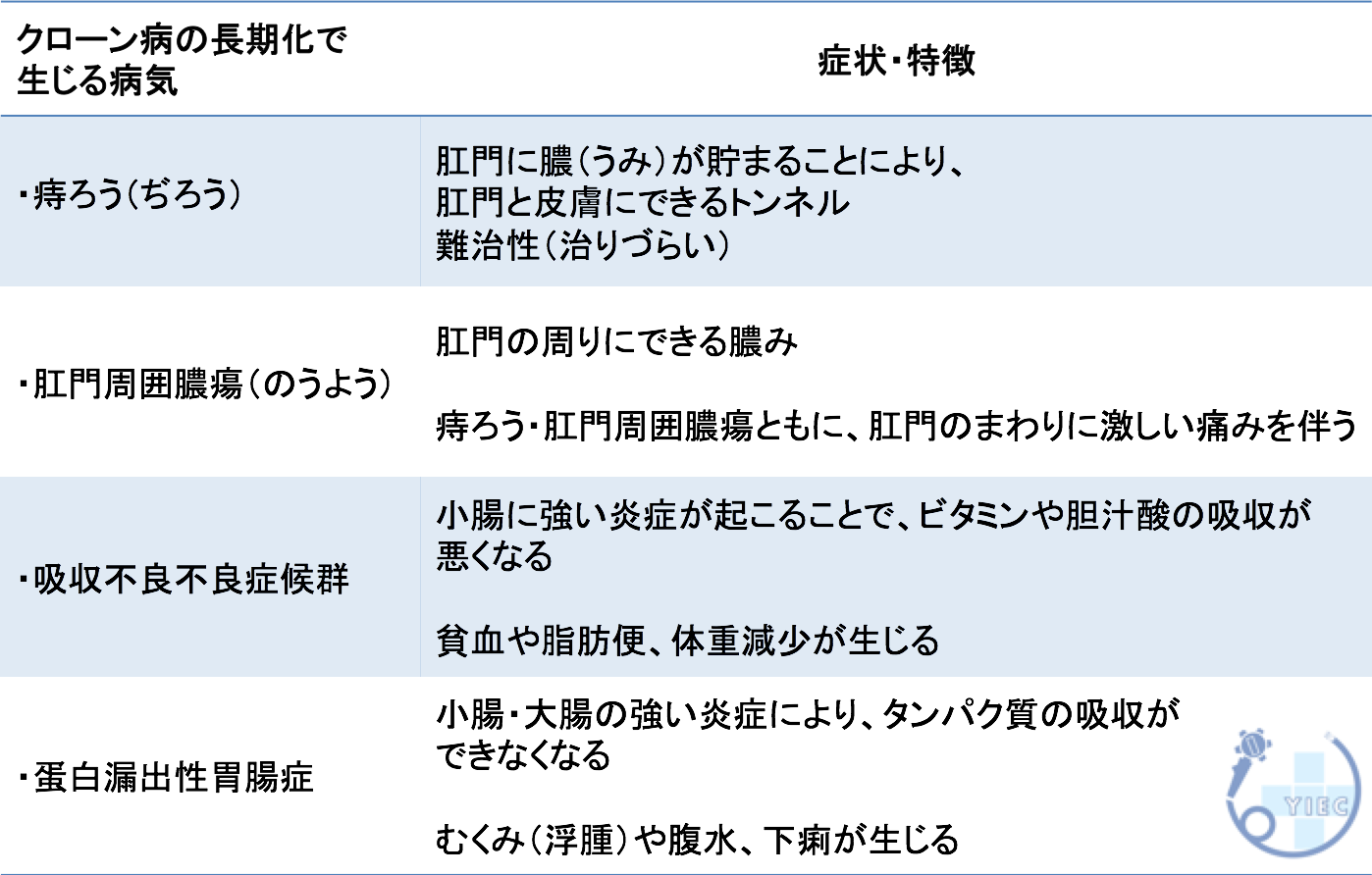

病気が長期化すると、以下の症状が生じます。

長期化で生じる病気の一覧

クローン病では、痔ろうや肛門周囲膿瘍といった肛門病変が特徴的です。

クローン病の活動期で症状が強く出る場合、仕事ができなくなるケースも少なくありません。

当クリニックでは、消化器病専門医ならびに難病指定医であるため、難病申請を行うことが可能で。

休職や療養のための診断書なども作成しております。

当クリニックの公式LINEアカウントより、チャット相談なども実施しております。お気軽にご相談ください。

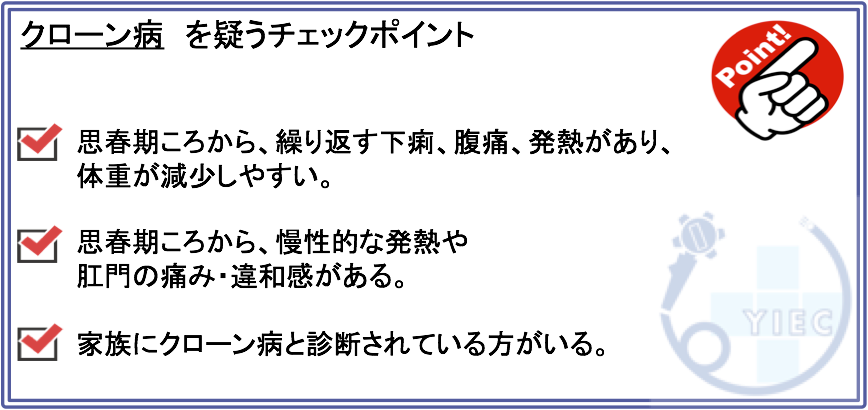

クローン病を疑うチェックポイント

こちらのクローン病を疑うチェックポイントに該当する項目がないか、ご確認ください。

このような危険な症状・エピソードを認める場合、なるべく早めに消化器内科を受診しましょう。

クローン病の合併症

クローン病の合併症は

- 小腸・大腸内に起こるもの

- 他の臓器におこるもの

の2つに分類されます。

| 1. 小腸・大腸内に起こる合併症 | 2.他の臓器に起こる合併症 |

|---|---|

|

|

小腸や大腸の炎症が強くなることで、腸の狭窄(きょうさく)を起こします。

これによって、イレウス(腸閉塞)を起こし腹痛や吐き気・嘔吐などを生じます。

また、狭窄が続くことで、腸に圧がかかり穿孔(せんこう)を生じます。

腸が近くの臓器や皮膚に穿孔することで、腸瘻(ちょうろう)が作られます。

腸瘻とは、腸と接している臓器・皮膚にできるトンネルのことです。

潰瘍性大腸炎ほどではないですが、クローン病でもがんを合併します。

なかでも、小腸がんや痔瘻がんはクローン病に特徴的です。

クローン病の検査・診断

クローン病を診断するための検査には以下のものがあります。

- 血液検査

- 大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

- 小腸内視鏡検査(小腸カメラ)

- 胃内視鏡検査(胃カメラ)

- カプセル内視鏡検査

- 便検査

- 消化管レントゲン造影検査

- 腹部レントゲン検査

- 腹部超音波検査(腹部エコー)

- 腹部CT検査

診断には、症状の経過を詳しく聴取することが大切です。

まぎらわしい感染症との区別のために、血液検査や大腸カメラ・小腸カメラは必須になります。

クローン病では肛門病変があることが、早期診断の決め手になります。

また、回盲部(回腸という小腸と盲腸の境目)、肛門周囲に炎症ができやすいことが特徴です。

活動期には、強い炎症により栄養が吸収できなくなるため、低コレステロール血症が生じます。

炎症で腸がせまくなっていない場合には、カプセル内視鏡検査が有用です。

クローン病の診断基準を評価するために、

- 症状の確認

- 血液検査

- 内視鏡検査(小腸、大腸)

を行っていく必要があります。

症状や血液検査からクローン病を疑い、小腸カメラ・大腸カメラを行って、腸の粘膜を採取することで確定診断となります。

その他、診断を確定させるために胃カメラを行うこともあります。

血液検査では、炎症・貧血の度合いや、栄養失調の状態(低タンパク、低コレステロール)、他の臓器の異常がないかどうかを評価します。

小腸・大腸カメラ検査では、粘膜の状態がクローン病として矛盾がないか、炎症が小腸・大腸のどの範囲まで及んでいるか、重症度はどれくらいかを評価します。

便検査ではサルモネラやカンピロバクターなどの血便をきたす腸炎を除外するために使用されます。

状況に応じて、消化管レントゲン造影検査、腹部レントゲン検査、腹部エコー検査、腹部CT検査を行います。

クローン病の方は自覚症状が安定していても、治療効果の判定や炎症を評価するという理由から、年1回以上の定期的な大腸カメラ検査が必要になります。

当院では、大腸カメラへの不安を少しでも解消するために、全例の検査において点滴での鎮静剤(静脈麻酔)を使用した大腸カメラ検査を実施しています。

また、鎮静剤の種類や量を患者様の年齢や体重、持病などを踏まえて調整しており、なるべく早く目覚めてお仕事や日常生活へすぐに復帰できるように工夫しています。

お気軽にご相談ください。

クローン病の分類

クローン病は炎症のある場所から

- 小腸型

- 大腸型

- 小腸大腸型

の3つに分類されます。

なかでも小腸大腸型が最も多いです。

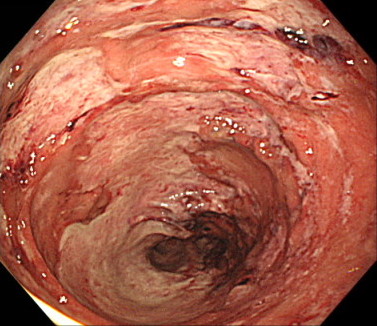

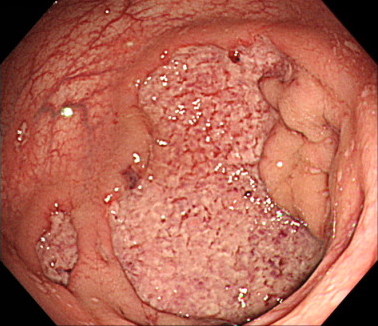

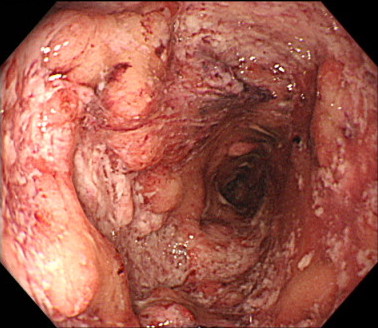

クローン病の内視鏡画像

大腸カメラを行うことで、炎症の度合いがわかり、重症度を評価できます。

クローン病である場合、大腸カメラで、以下のような特徴的な所見が認められます。

クローン病の内視鏡所見:

- 炎症や潰瘍が連続していない(スキップリージョン)

- 縦走潰瘍(縦に長い潰瘍)

- 不整形な潰瘍(形がいびつな潰瘍)

- 敷石像(粘膜が丸い石を敷き詰めたように見えること)

- 多発するアフタ(白くて浅いびらん)

- 狭窄(腸のなかがせまくなる)

- 瘻孔(皮膚や他の臓器と交通するトンネル)

- 肛門の病変(痔ろうなど)

それでは、実際の内視鏡画像を見ていきましょう。

こちらの内視鏡画像では、縦走潰瘍(白い部分)が長く認められます。

ところどころ凝血塊がみられます。

こちらは、不整形で大きな潰瘍がみられます。

こちらの内視鏡画像は、

非常に炎症が強く、縦走潰瘍と敷石像が混在しています。

クローン病の重症度

クローン病の重症度を判定する指標として、以下のものがあります。

- 腹痛

- 1日6回以上の下痢または粘血便

- 肛門病変(痔瘻、肛門周囲膿瘍)

- 瘻孔(小腸・大腸にできる穴)

- 腹部のしこり

- 体重減少

- 38℃以上の発熱

- お腹を押した際に痛みがある(圧痛がある)

- ヘモグロビン(Hb)≦ 10 g/dl の貧血

- その他の合併症

この10項目のうち該当するものが

2項目以上の場合、活動期と判断します。

0・1項目の場合、寛解期(炎症が落ち着いている)と判断します。

クローン病の治療

クローン病は、寛解状態(症状がない状態)が長期間続くことはありますが、残念ながら、完全に治る(完治)することはありません。

そのため、治療において重要なことは、症状が消失する寛解状態に導き、症状がない期間をなるべく長く維持していくことです。

クローン病の治療には薬物治療に加えて、日常生活の改善や食事(栄養療法)が重要になってきます。

規則正しい生活を心がけましょう。

1.内科的治療

クローン病の内科的治療では、

①栄養療法と②薬物療法の2種類があります。

クローン病で炎症が強くなることで、腸から栄養が吸収できなくなるため、栄養療法が重要になります。

栄養療法

寛解導入にも寛解維持にも重要です。

腸に負担のかかる成分を除去し、腸の安静を図ることを目的に行います。

口から食べることが可能な状態であれば、脂質の少ない成分栄養剤や消化態栄養剤を服用していきます。

腸閉塞(イレウス)や腹膜炎などで、経口摂取が困難な場合は、中心静脈栄養(首やそけい部などの太い静脈から点滴を行う方法)を行います。

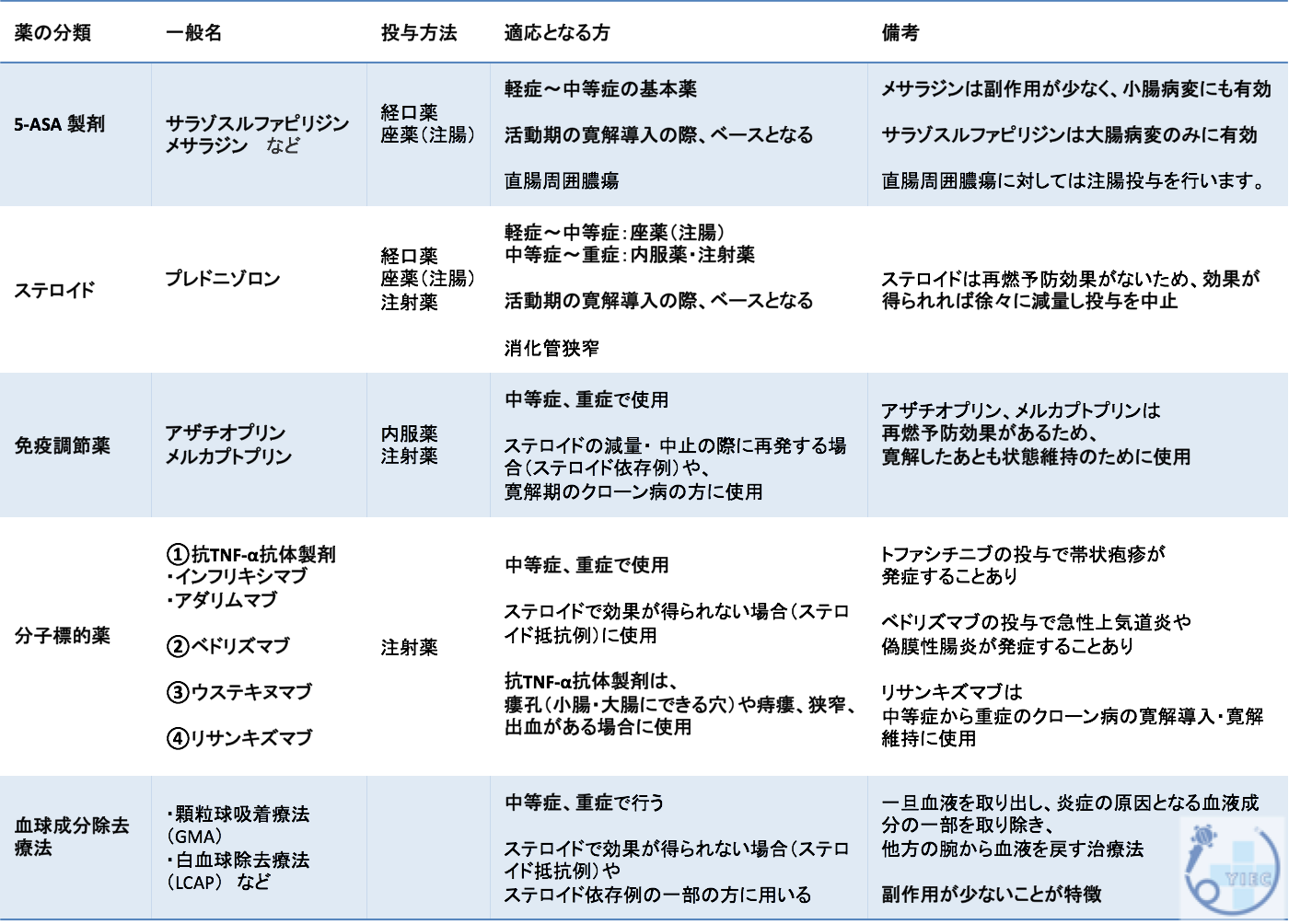

薬物療法

薬物療法には、

内服薬、座薬、注腸薬、注射薬の4種類があります。

患者様の炎症の広がり具合や重症度に応じて、使用する薬を選択していきます。

クローン病では、再燃や難治化を抑える確実な治療はないため、継続的な薬物療法が必要になります。

また薬物療法は、以下の2種類があります。

①寛解導入療法

炎症が強い時期である活動期から寛解させる

②寛解維持療法

寛解してからその状態をキープしていく

ステロイドが効きにくい症例(ステロイド抵抗例)では、サイトメガロウイルスやクロストリジウムの感染を合併している場合があるため、適宜、検査・治療を並行していきます。

重症例では、入院の上、絶食・点滴管理を行い腸を安静にしながら、治療を受けて頂くケースもあります。

クローン病で使用する薬剤・治療法は以下の通りです。

- 5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤

- ステロイド

- 免疫調整薬

- 分子標的薬

- 血球成分除去療法

上記の内服薬、座薬、注射薬を用いて、重症度や患者さんの状態にあわせて治療を行っていきます。

鉄欠乏性貧血を伴っている場合には、鉄剤の静脈注射を行います。以下に順に説明していきます。

以下に治療薬の一覧をお示しします。

クローン病の治療薬の一覧

当院では、

5-ASA製剤(アサコール®、ペンタサ®、リアルダ®、サラゾピリン®)や、

ストロイド局所製剤(レクタブル®、プレドネマ®、ステロネマ®)による標準的治療以外に、

ステロイド・免疫調整薬・生物学的製剤・JAK阻害薬による寛解導入療法、寛解維持療法を行っています。

当院で治療可能な生物学的製剤

- 抗TNF-α抗体製剤(レミケード®、ヒュミラ®)

- 抗α4β7インテグリン抗体製剤(エンタイビオ®)

- 抗IL-12/23抗体製剤(ステラーラ®)

その他の治療

肛門周囲膿瘍には、切開排膿や抗菌薬(メトロニダゾール、シプロフロキサシンなど)を使用します。

狭窄に対しては、内視鏡的バルーン拡張術を行います。

これらの治療で寛解導入できたら、再燃を予防するために、 5-ASA製剤や免疫調整薬(アザチオプリン、メルカプトプリン)による寛解維持療法が長期にわたり行われます。

状況によって免疫調節薬の長期維持投与、分子標的薬のスケジュール投与なども行われます。

漢方薬の一覧

クローン病で使用する漢方薬の一覧を以下にお示しします。

| 漢方薬 | 改善させる症状 |

|---|---|

| 五苓散 | 下痢、吐き気、胃腸炎 |

| 柴苓湯 | 下痢、胃腸炎、吐き気、食欲不振 |

| 人参湯 | 下痢、嘔吐、胃痛、胃炎 |

2.外科的治療

クローン病で外科的手術が必要な状態(手術適応)として、以下ものがあります。

- 穿孔

- 大量出血

- 中毒性巨大結腸症

- 内科治療で改善しない腸閉塞(イレウス)

- 膿瘍

- がんの合併例

上記の内科的治療で効果が認められない場合(難治例)にも手術を考慮します。

ただし、病変部を外科的に切除しても、他の部分での再発がみられることがあり、5年間で約20〜50%が再発するといわれています。

3.日常生活の改善

クローン病の治療で重要なのは、生活習慣や食習慣の改善です。

クローン病を悪化させる生活習慣として、

- ストレス

- 暴飲・暴食

- 不規則な生活

- 睡眠不足

- 慢性的な疲労

などがあります。

具体的な日常生活の改善方法として、

- 十分な睡眠時間を確保する

- 毎日適度な運動を行う

- ストレスを適度に発散していく

- アルコールの飲み過ぎに注意する

などが挙げられます。

寛解期でも症状を再発させないように、治療を継続することが大切です。

日常生活を過度に制限する必要はありません。

食習慣の改善

下痢や便秘の解消には、食事内容の改善が重要です。

食べてはいけないものはありませんが、腸にやさしい食品が望ましく、バランスのよい食事をとることが重要です。

活動期には、以下の点に気をつけましょう。

- 低脂肪にする

- 食物繊維・刺激物の少ない食事

- 飲酒は控える

- 生もの(お刺身)・お寿司は避ける

n-3系不飽和脂肪酸を多く含む魚(マイワシ、サンマ、マグロ、ハマチ、ブリなど)には炎症を抑える効果があるので、これらの焼き魚や煮魚がおすすめです。

また、青汁に含まれる「大麦若葉末」にクローン病の炎症を抑える作用があるといわれています。

お菓子は、低脂肪・低残渣のものを食べるようにしましょう。

具体的にはビスケットや豆乳プリン、和菓子、鈴カステラ、キャラメル、グミなどがあります。

乳製品の制限はありません。

脂質の量に気をつけて、乳製品を摂取しましょう。

おすすめの消化の良い食品の一覧

クローン病の方におすすめの消化の良い食品の一覧を以下にお示しします。

| ○通常時 | ○調子のいいとき | |

|---|---|---|

| 主食 | ご飯、お粥、うどん | 食パン、パスタ など |

| 魚 | 白身魚(タラ、カレイ)、赤身魚(マグロ) | 青魚(ブリ、サンマ、マグロ、ハマチ)、うなぎ |

| 鶏肉 | ささ身、胸肉(皮なし) | もも肉(皮なし) |

| 豚・牛肉 | 赤身肉、胸肉、ささみ | 赤身(もも肉・ヒレ肉)、豚レバー |

| 飲み物 | 青汁、りんごジュース 桃ジュース、野菜ジュース スポーツドリンク |

ココア |

また、調理油は、n-3系を含む油(えごま油、しそ油)、n-6系を含む油(紅花油、大豆油、ひまわり油)をバランス良く摂取することが大切です。

クローン病の方では、

- 脂肪の多い食事

- 消化しにくいもの

- 食物繊維が多く入った食事

- 香辛料などの刺激物

は、なるべく摂取を控えましょう。

食べてはいけないもの・注意するものの一覧

食べてはいけないもの・注意が必要なものの一覧を以下にお示しします。参考に食事をご検討ください。

| 脂肪の多いもの | 消化しにくいもの 刺激の強いもの |

|---|---|

✕脂肪を多く含む食品

|

✕消化しにくいもの (食物繊維の多い食品)

|

✕脂肪を多く含む食事

|

✕刺激の強い食品

|

食事のレシピに関しては、「IBDステーション おなかに優しいおいしいレシピ」(https://www.ibdstation.jp/recipe/recipe.html)」にて、クローン病の方に有用なレシピが多数掲載されてますので、ご参照・ご活用ください。

プロバイオティクスの有効性

「プロバイオティクス」とは、

腸内フローラのバランスを改善することによって、健康に好影響を与える生きた微生物と定義されています。

具体的には、乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌などです。

プロバイオティクスは、潰瘍性大腸炎の方の

- ガス(おなら)の発生を減らす

- お腹の張りの軽減

- 下痢の改善

- 免疫機能を高める

ことができるといわれています。

脂質も入っているため、極端に摂取し過ぎず、日々の食事にバランス良く取り入れましょう。

クローン病と上手につきあっていくために

クローン病を再燃させないためには、日常生活や食習慣の改善だけではなく、以下の点を考えていく必要があります。

運動に関して

病状が落ち着いていて、貧血や栄養状態の悪化などがなければ、適度な運動は行っても問題ありません。

症状がある場合は、そのときの状況に応じて、運動を制限する必要があります。

かかりつけ医とよく相談しながら、運動量を見極めましょう。

妊娠、出産に関して

クローン病の女性の妊娠、出産は可能です。

ただし、妊娠、出産、授乳には服用しているお薬が影響を及ぼす場合があります。

また、妊娠は寛解期にすることが望ましいとされており、妊娠中も寛解の維持が重要とされています。

妊娠・出産を希望する際は必ず事前に相談しましょう。

内服薬に関して

クローン病で飲んではいけない薬(禁忌)として、以下のものがあります。

- 下痢止め(ロペラミド)

- カロナール

- ロキソニン・ボルタレン(NSAIDs)

- アスピリン

下痢止めを飲むことで、命の危険に関わる合併症である「中毒性巨大結腸症」を引き起こす可能性があるためです。

また、カロナールやロキソニン・ボルタレンといった痛み止め(NSAIDs)、アスピリンは、症状の悪化を引き起こる恐れがあります。

持病があって上記の内服薬を飲まれている方は、必ず医師にご相談ください。

タバコ(喫煙)に関して

クローン病では、タバコ(喫煙)によって、腹痛や下痢といった症状を再発させてしまい、悪影響を及ぼします。

また、入院や手術のリスクが高まることがわかっているため、禁煙することは極めて重要です。

今後も長期的にクローン病と向き合っていくことから、禁煙を行いましょう。

もし、自力での禁煙が難しい場合は、医療機関で保険診療として、禁煙治療を行うことが可能です。

かかりつけ医に相談してみましょう。

まとめ

クローン病は日本で増加傾向にある病気です。

クローン病の診断後10年の累積生存率は96.9%であり、寿命へ特に影響はありませんが、治療を施さなければどんどん悪くなっていきます。

また、小腸や大腸以外にも多くの臓器に合併症を引き起こします。

クローン病は特定疾患であるため、医療費の一部は国から補助が受けられます。

当クリニックでは消化器病専門医ならびに難病指定医であるため、クローン病で難病申請を行うことが可能です。

参考文献:

胃と腸アトラスⅡ 下部消化管 第2版 医学書院

内視鏡診断のプロセスと疾患別内視鏡像-下部消化管 改訂第4版 日本メディカルセンター

最新ガイドライン準拠 消化器疾患 診断・治療指針 中山書店

日本消化器病学会 炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン 2020(改訂第2版)

https://www.jsge.or.jp/guideline/guideline/pdf/ibd2020.pdf#page=32

厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業 潰瘍性大腸炎・クローン病 診断基準・治療指針 令和2年度 改訂版

http://www.ibdjapan.org/pdf/doc01.pdf

厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業 クローン病の皆さんへ 知っておきたい治療に必要な基礎知識(第4版)

http://www.ibdjapan.org/patient/pdf/02.pdf

日本消化器病学会 患者さんとご家族のための 炎症性腸疾患(IBD)ガイド

https://www.jsge.or.jp/guideline/disease/pdf/13_ibd.pdf

厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業 炎症性腸疾患患者さんの食事について Q&A

http://www.ibdjapan.org/patient/pdf/06.pdf

難病情報センター クローン病(指定難病96) 概要・診断基準等(厚生労働省作成)

https://www.nanbyou.or.jp/entry/219

武田薬品工業株式会社 IBDステーション IBD患者さんのためのたべものガイド おなかに優しいおいしいレシピ

https://www.ibdstation.jp/recipe/recipe.html